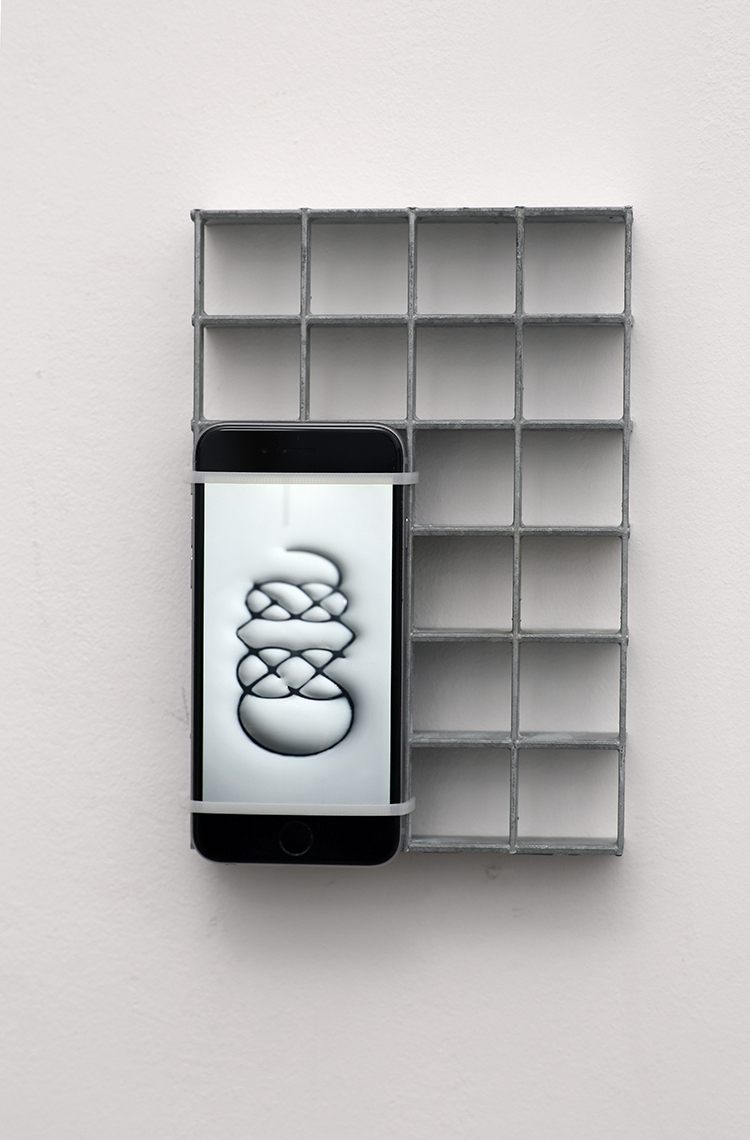

Le parcours qu'il faut effectuer pour parvenir au Pays des Morts (série)

The graphs represent movements, and from there they receive a power of evocation. They can evoke the configuration of a place, a particular technical arrangement, power relationships, the articulation of the terms of a story... Depending on the cultural context, they can evoke very different things, in the same way as a spelling has different meanings in different languages. This proposal is part of a series. In this series the graphs are placed in relation to an everyday technology, an iPhone, and an element of collective architecture, a grating, a galvanised steel grid ordinarily used as a floor. The works thus act as intermediaries between the world of abstract models and that of the experience of an architectural element associated with a technology that has become so ordinary that its use takes place in the unthinking of everyday life. Something takes shape, and it's an almost magical breath that draws it.

Les graphes représentent des déplacements, de là ils reçoivent un pouvoir d'évocation. Ils peuvent évoquer la configuration d'un lieu, un agencement technique particulier, des rapports de pouvoir, l'articulation des termes d'un récit... Selon les contextes culturels ils peuvent donc évoquer des choses très différentes à la manière d'une graphie ayant des significations différentes dans des langues différentes. Cette proposition fait partie d'une série. Dans cette série les graphes sont mis en relation avec une technologie quotidienne, un iphone, et un élément de l'architecture collective, un caillebotis, une grille en acier galvaniser utiliser ordinairement comme sol. Les oeuvres sont donc des intermédiaires entre le monde des modèles abstraits et celui de l'expérience d'un élément architectural associée à une technologie devenue ordinaire tant l'usage que l'on en fait à lieu dans l'impensé du quotidien. Quelque chose se dessine et c'est un souffle presque magique qui le dessine.

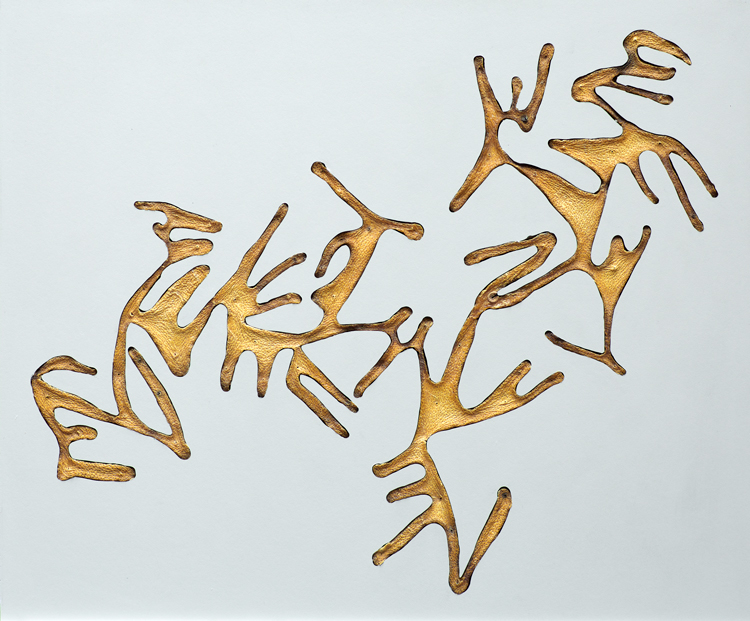

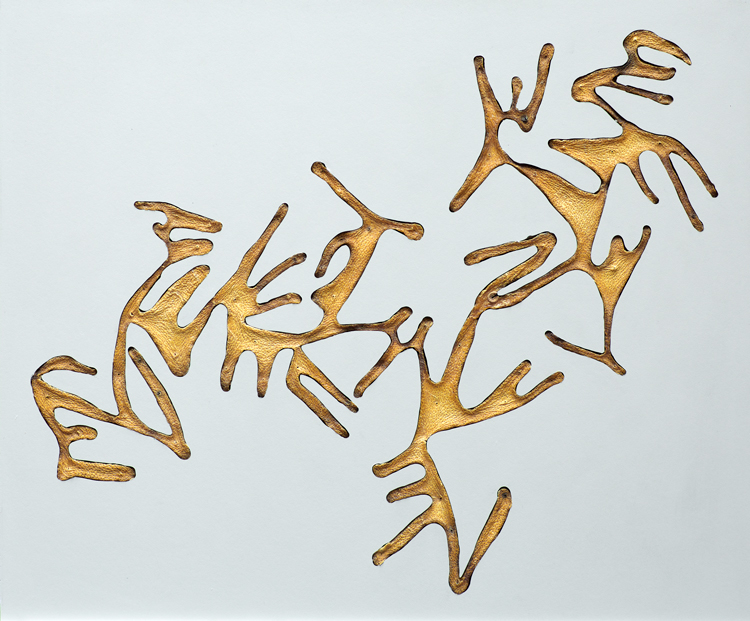

Détour dans le monde de l'à peu près (série)

The surface of a sphere is unique in that it has no edges. Cutting it out and laying it flat is tantamount to inventing edges for it. While in geometry it is not possible to ‘flatten’ a sphere, in practice you can cut the surface of a grapefruit or an orange in one piece and lay it out on a flat surface. It is possible, provided that the path that will give the cut-out its outline has travelled through all the regions of the sphere without ever intersecting or returning to its starting point.

La surface d’une sphère a la particularité d’être sans bords. La découper et la mettre à plat équivaut à lui inventer des bords. Tandis qu’en géométrie « mettre à plat » une sphère n’est pas possible ; en pratique on peut découper d’un seul tenant la surface d’un pamplemousse ou d’une orange et l’étendre sur une surface plane. On peut, à condition que le chemin qui donnera son contour à la figure découpée ait parcouru toutes les régions de la sphère sans jamais se recouper ou revenir à son point de départ.

Robert Hooke, one of the first makers and users of microscopes, published a collection of drawings in 1665 under the title Micrographia. One of these drawings depicted the microscopic structure of a thin slice of wood. The descriptive approach he adopted, based on curiosity and observation, was not yet concerned with a possible rupture between Seeing and Knowing. In Interno, we find this same attitude of moving closer, more than usual, to an ordinary object in order to give it sharp attention. Pieces of wood burn. From this combustion emerge sonic phenomena (rhythms, cracklings) captured by acoustic probes placed inside the wood, and surface phenomena (flows, glimmers) recorded by the camera. As a result, the domain of the Sonic coincides only rarely with that of the Visible.

Robert Hooke, l’un des premiers fabricants et utilisateurs de microscopes, publia, en 1665, une collection de dessins sous le titre Micrographia. Un de ces dessins représentait la structure microscopique d’une fine tranche de bois. La démarche descriptive qu’il

empruntait, fondée sur la curiosité et l’observation, ne s’inquiétait alors pas d’une

rupture possible entre Voir et Savoir. Dans Interno, on retrouve cette attitude consistant

à se rapprocher, plus que d’ordinaire, d’un objet banal afin de lui accorder une attention

aigüe. Des morceaux de bois se consument. De cette combustion, émergent des

phénomènes sonores (des rythmes, des craquements) captés par des sondes

acoustiques placées à l’intérieur du bois et des phénomènes de surface (des coulées, des

scintillements) enregistrés par la caméra. De sorte que le domaine du Sonore ne

coïncide qu’à de rares occasions avec le domaine du Visible.

Robert Hooke, one of the first makers and users of microscopes, published a collection of drawings in 1665 under the title Micrographia. One of these drawings depicted the microscopic structure of a thin slice of wood. The descriptive approach he adopted, based on curiosity and observation, was not yet concerned with a possible rupture between Seeing and Knowing. In Interno, we find this same attitude of moving closer, more than usual, to an ordinary object in order to give it sharp attention. Pieces of wood burn. From this combustion emerge sonic phenomena (rhythms, cracklings) captured by acoustic probes placed inside the wood, and surface phenomena (flows, glimmers) recorded by the camera. As a result, the domain of the Sonic coincides only rarely with that of the Visible.

Robert Hooke, l’un des premiers fabricants et utilisateurs de microscopes, publia, en 1665, une collection de dessins sous le titre Micrographia. Un de ces dessins représentait la structure microscopique d’une fine tranche de bois. La démarche descriptive qu’il

empruntait, fondée sur la curiosité et l’observation, ne s’inquiétait alors pas d’une

rupture possible entre Voir et Savoir. Dans Interno, on retrouve cette attitude consistant

à se rapprocher, plus que d’ordinaire, d’un objet banal afin de lui accorder une attention

aigüe. Des morceaux de bois se consument. De cette combustion, émergent des

phénomènes sonores (des rythmes, des craquements) captés par des sondes

acoustiques placées à l’intérieur du bois et des phénomènes de surface (des coulées, des

scintillements) enregistrés par la caméra. De sorte que le domaine du Sonore ne

coïncide qu’à de rares occasions avec le domaine du Visible.

Interno(vidéo)

Robert Hooke, one of the first makers and users of microscopes, published a collection of drawings in 1665 under the title Micrographia. One of these drawings depicted the microscopic structure of a thin slice of wood. The descriptive approach he adopted, based on curiosity and observation, was not yet concerned with a possible rupture between Seeing and Knowing. In Interno, we find this same attitude of moving closer, more than usual, to an ordinary object in order to give it sharp attention. Pieces of wood burn. From this combustion emerge sonic phenomena (rhythms, cracklings) captured by acoustic probes placed inside the wood, and surface phenomena (flows, glimmers) recorded by the camera. As a result, the domain of the Sonic coincides only rarely with that of the Visible.

Robert Hooke, l’un des premiers fabricants et utilisateurs de microscopes, publia, en 1665, une collection de dessins sous le titre Micrographia. Un de ces dessins représentait la structure microscopique d’une fine tranche de bois. La démarche descriptive qu’il

empruntait, fondée sur la curiosité et l’observation, ne s’inquiétait alors pas d’une

rupture possible entre Voir et Savoir. Dans Interno, on retrouve cette attitude consistant

à se rapprocher, plus que d’ordinaire, d’un objet banal afin de lui accorder une attention

aigüe. Des morceaux de bois se consument. De cette combustion, émergent des

phénomènes sonores (des rythmes, des craquements) captés par des sondes

acoustiques placées à l’intérieur du bois et des phénomènes de surface (des coulées, des

scintillements) enregistrés par la caméra. De sorte que le domaine du Sonore ne

coïncide qu’à de rares occasions avec le domaine du Visible.

Robert Hooke, one of the first makers and users of microscopes, published a collection of drawings in 1665 under the title Micrographia. One of these drawings depicted the microscopic structure of a thin slice of wood. The descriptive approach he adopted, based on curiosity and observation, was not yet concerned with a possible rupture between Seeing and Knowing. In Interno, we find this same attitude of moving closer, more than usual, to an ordinary object in order to give it sharp attention. Pieces of wood burn. From this combustion emerge sonic phenomena (rhythms, cracklings) captured by acoustic probes placed inside the wood, and surface phenomena (flows, glimmers) recorded by the camera. As a result, the domain of the Sonic coincides only rarely with that of the Visible.

Robert Hooke, l’un des premiers fabricants et utilisateurs de microscopes, publia, en 1665, une collection de dessins sous le titre Micrographia. Un de ces dessins représentait la structure microscopique d’une fine tranche de bois. La démarche descriptive qu’il

empruntait, fondée sur la curiosité et l’observation, ne s’inquiétait alors pas d’une

rupture possible entre Voir et Savoir. Dans Interno, on retrouve cette attitude consistant

à se rapprocher, plus que d’ordinaire, d’un objet banal afin de lui accorder une attention

aigüe. Des morceaux de bois se consument. De cette combustion, émergent des

phénomènes sonores (des rythmes, des craquements) captés par des sondes

acoustiques placées à l’intérieur du bois et des phénomènes de surface (des coulées, des

scintillements) enregistrés par la caméra. De sorte que le domaine du Sonore ne

coïncide qu’à de rares occasions avec le domaine du Visible.